Явление пятое. Первая Воронцовская чума. Год 1829

Между Великой чумой 1812 года и Первой Воронцовской чумой (как прозвали ее впоследствии некоторые краеведы) прошло всего 17 лет. Но декорации, в которых разыгрывались чумные трагедии разительно поменялись.

Добродушие и добросердечие властей, характерное, отчасти для времен Дерибаса и, особенно, для Ришелье и Ланжерона, сменились аристократичной холодностью и великолепием эпохи Воронцова. О нет, не подумайте, что я пытаюсь хоть в чем-то принизить заслуги Михаила Семеновича перед Одессой, или, Боже упаси, поставить его ниже предшественников. Просто хочу заметить, что времена изменились и градоначальник больше не жил в скромных пяти комнатах, не приглашал к себе в дом запросто садовников, бедных ученых и заезжих купцов, и не подстригал садовыми ножницами кусты в городе. Другое время, другие нравы. Стало больше имперского великолепия, а с ним стали выше сословные стены, круче чиновничьи лестницы и много дальше от простого человека глаза и уши власть имущих.

Впрочем, и государь на престоле уже был другой. Вместо Александра Благословенного престол занял его младший брат Николай, быстро получивший от верноподданных прозвище «Палкин», за широчайшее распространение телесных наказаний.

Столь подробное вступление нужно для того, чтобы были понятнее мотивы действий тогдашних властей.

Опять война

В год 1829 Одесса вступила «в смешанных чувствах». Шла очередная русско-турецкая война. Русская армия в который раз побеждала османов, некоторое беспокойство от того, что война может прийти к одесским стенам, развеялось после победы Гейсмара при Боелешти, и все бы ничего, но на одесской торговле война, пусть и победоносная, сказывалась в целом отрицательно.

Само собой, кое-кто неплохо заработал на поставках в армию. Но поставки шли через слывших людьми неподкупными градоначальника Богдановского и губернатора Воронцова, а они, в интересах государства, всячески старались сбить цены, заплатить ассигнациями или долговыми обязательствами, или «раскрутить» на безвозмездное патриотическое пожертвование.

При таких обстоятельствах, как вы понимаете, не могла не цвести буйным цветом контрабанда. И она цвела, будьте покойны. И, как считается, вместе с ней в Одессу, снова явилась чума.

Дело было весной и, по одной из версий, первыми жертвами ее стали несколько моряков, пытавшихся приторговывать какой-то турецкой контрабандой – то ли кофе, то ли еще чем. Большим везением было то, что на этот раз никто не пытался скрыть факт чумы. Кое-кто уточняет, что, обнаружив у себя признаки заболевания моряки сами бросились в госпиталь.

Справедливости ради заметим – есть еще одна версия, «обеляющая» одесских контрабандистов и утверждающая, что чуму в Одессу завезли войска, перебрасывавшиеся с Кавказа, где как раз была вспышка эпидемии, на Дунай.

Борьба Воронцова с чумой

Реакция городских властей на чуму 1829 года была молниеносной и жесткой. Никаких колебаний и сантиментов. Генерал-губернатор Воронцов и градоначальник Богданович были единодушны и сразу ввели жесткий всеобщий карантин, вроде того, что в ноябре 1812 года был введен Ришелье. Обывателям запретили покидать дома, все общественные места и даже храмы были закрыты, продовольственные запасы были временно взяты под контроль чиновников и – минимально необходимый паек раздавался горожанам без оплаты.

Такой суровой мере пытался сопротивляться городской голова Иван Авчинников – будучи купцом он хорошо понимал, какими убытками обернется всеобщий карантин. Но его полномочий было явно недостаточно для того, чтобы возражать «государевым людям». Учитывая последующие события, может оно и к лучшему.

Будто специально дожидавшаяся объявления карантина, чума приступила к жатве – ежедневно погибали 2-3 человека. Казалось, повторяется история 1812 года – чума, будто мистическим каким-то образом, проникала в дома и убивала обывателей.

Быстро проведенное следствие показало – мистика не при чем. Просто нашлось немало одесситов, которые, скажем так, несколько наплевательски отнеслись к всеобщему карантину. Некоторые от глупой бесшабашности, а большинство попросту зашибая деньгу, втридорога тайком доставляя по домам одесситов разного рода товары, из-за карантина недоступные.

Это был редкий случай, когда Михаил Семенович Воронцов, человек обычно выдержанный и, как говорят, даже в пылу битвы не терявший хладнокровия, рассвирепел. Город был, фактически, объявлен на военном положении. По городу круглые сутки перемещались патрули, карантинная зона была окружена частой цепью солдат. Приказ был отдан однозначный – по любому показавшемуся на улице человеку стрелять на поражение.

Мера, всецело поддержанная Богдановским, удивительно быстро дала свои плоды. Всего за полтора месяца чума отступила. Но не успели отцы города объявит о снятии карантина – как тут же новая вспышка – сразу почти десяток заболевших. Военный совет (в прямом и переносном смысле слова) пришел к однозначному выводу – чума передается через деньги.

Снова был объявлен карантин – на этот раз сравнительно недолгий. Действовал он около недели, в течении которой специальные отряды обходили город и дезинфицировали при помощи уксусного раствора деньги. После повторного карантина чума ушла, оставив поле боя людям. На этот раз жертв было в разы меньше, чем в 1812 году. Захоронение на Чумной горе, где по предложению Воронцова установили памятный знак (до наших дней не сохранившийся) пополнили 213 умерших. Еще 75 заболевших выздоровели.

Тыщи застреленных

Сравнительно небольшое количество жертв компенсировалось гигантским количеством слухов. Наслушавшись стрельбы на улицах города (хотя солдаты, как правило, стреляли «для острастки») обыватели, после снятия карантина, из уст в уста передавали друг другу «достоверные истории» о тысячах расстрелянных, заколотых и зарубленных одесситах, посмевших нарушить всеобщий карантин.

Среди них, само собой, преобладали истории жалостливые. В них жертвами безжалостных военных становились то несчастный влюбленный, посмевший ночью рискнуть тайком прокрасться в дом к заболевшей возлюбленной, то обезумевший от горя отец больного ребенка, покинувший дом с целью позвать помощь, то священник, осмелившийся явиться к кому-то для исповеди и причастия. Сложно сказать, сколько правды в этих слухах.

Достоверно известно, что и правда были расстреляны несколько подпольных торговцев, несколько поджигателей (вознамерившихся сжечь дома с заболевшими, не дожидаясь, пока их увезут в госпиталь) и некий мещанин Меерович, тайком пытавшийся пробраться в Одессу. Так же вполне можно поверить рассказам о гибели нескольких солдат, по ошибке застреленных своими же товарищами.

А вот страшная история о том, что во время карантина в казармах то ли десятками, то ли сотнями от голода умирали солдаты – явный бред. Проблем с продовольствием в городе не было, и технология его относительно безопасной доставки закрытым на карантин людям была отработана еще в прошлую эпидемию.

Какими бы страшными историями не пугали друг-друга обыватели, одно за молодым генерал-губернатором они должны были признать – с чумой он и правда справился быстро, хотя, как выяснилось впоследствии, ненадолго. Всего через 8 лет чума вернулась.

Явление шестое. Вторая Воронцовская чума. Год 1837

Из всех посещений посещений Одессы «Черной гостьей», о том, что происходило в 1837 году мы имеем наиболее полную информацию. К счастью для потомков у «Второй Воронцовской чумы» нашелся «персональный биограф». Описать эпидемию взялся известный одесский лекарь Эраст Степанович Андреевский – состоявший при губернаторе дивизионный врач, (впоследствии генерал штаб-врач Кавказской армии), организатор водогрязелечебницы на Куяльницком лимане. Благодаря своему положению Андреевский находился в самой гуще событий и имел доступ к достоверной информации об эпидемии. Его перу принадлежит написанная по горячим следам книга «О чуме, постигшей Одессу в 1837-м году», изданная на следующий год после победы над очередной эпидемией.

Дело о мертвой жене

22 сентября 1837 года в Одессу прибыл небольшой херсонский парусник «Самсон» – самая обычная торговая шхуна, из тех что сотнями бороздили Черное море. Шхуна привезла в город груз дров, популярный в Одессе тех лет товар. Карантинные чиновники, прибывшие на шхуну, явно не ожидали каких-либо неприятностей. Даже когда шкипер судна, Аким Алексеев, сообщил, что на борту, в его каюте, находится тело его жены, скоропостижно скончавшейся за семь дней до этого, большой тревоги это не вызвало – смерть в море в те годы была вполне обычным делом.

Тем не менее требовалось провести пусть формальное, но следствие. Тут же, на борту, чиновники начали снимать показания и, говоря высоким слогом «в воздухе повеяло бедой». Капитан заявил, что принимал груз близ какого-то турецкого местечка, в котором была чума, или какая-то другая, похожая зараза. Его жена, вопреки запрету, сошла на берег, чтобы посетить свою приятельницу, заразилась и, вскоре после отплытия умерла.

Слова капитана единодушно подтвердил экипаж. По словам моряков, из-за этого печального происшествия они были вынуждены питаться впроголодь. Опасаясь заходить в каюту, из которой вел ход в погреб, они пробили дыру в палубе и выуживали припасы при помощи веревок и крюков.

Вызванные для освидетельствования тела медики, обнаружили на трупе пятна, которые и правда могли быть признаками чумы. Но, вместе с тем, на теле несчастной были найдены явные следы побоев. Муж тут же сознался, что слегка «поучил» супругу, за то, что она против его воли сходила на берег.

Мнения врачей и чиновников разделились. Одни склонялись к версии чумы, другие, не найдя таких ее характерных признаков, как бубоны, склонялись к мысли о том, что покойная покинула этот мир от последствий побоев, и дело это не медицинское, а полицейское. Было принято «Соломоново решение». Шхуну оставили на подозрении, но разгрузку дров в один из двориков Карантинной гавани разрешили. Тело было похоронено на карантинном кладбище, а по поводу возможного убийства начали полицейской следствие.

Ситуация разрешилась 6 октября, когда на судне заболели два матроса – сначала Тарас Иванченко, затем Степан Василенко. Обоих поместили в лазарет Чумного Карантина, всю оставшуюся команду во главе со шкипером (с которого сняли подозрение в убийстве) отправили в карантин пассажирский. Деньги и ценности с «Самсона» сняли для очистки хлором, известью и уксусом, а груз и шхуну сожгли. Надежность принятых средств казалось более чем основательной. Никому в голову не могло прийти, что чума уже нашла лазейку в город и наметила новые жертвы.

Халатность, как она есть

10 октября 1837 года скончалась жена служащего карантина Ивана Исаева, жившего тут же, недалеко от того самого дворика, в котором находился груз с злополучного «Самсона». Зная о вспышке чумы, карантинные власти тут же приказали оцепить дом и вызвать врача. Прибывший карантинный лекарь, как выяснилось, с 7 октября лечил Анну Исаеву от «горячки прилипчивого свойства». Сам медик был в недоумении – течение болезни никак не указывало на возможность скоропостижной смерти. Более того – по ряду признаков болезнь Исаевой напоминала чуму. При этом было непонятно – как она заразилась – ведь с прибывшим в карантин экипажем «Самсона» она не общалась.

Удивительно, но собранный по этому поводу медицинский совет принял неожиданно безалаберное решение – причиной смерти признать горячку и разрешить Ивану Исаеву хоронить супругу обычным порядком, без соблюдения каких-либо карантинных мер.

Интересно, знали ли медики об одной пикантной подробности? А именно – в ведении Ивана Исаева находилось снаряжение карантинных мортусов. В его обязанности входило выдавать его по мере необходимости, а по исполнении мортусами своих обязанностей, обрабатывать их в соответствии с тогдашними правилами дезинфекции. Так было и в тот день, когда хоронили умершую жену шкипера «Самсона»...

Сегодня сложно сказать – может быть сам Исаев недостаточно тщательно обработал снаряжение мортусов, может быть поручил это дело жене. Но факт остается фактом – именно медики Карантина в 1837 году открыли чуме дверь в город.

На похоронах Анны Исаевой, ее муж, пользовавшийся уважением в своем кругу, по обычаю раздал вещи покойной. Как показало дальнейшее следствие, именно с этими вещами за пределы карантина вышла чума. Ее невольными проводниками стали Мария Иванова, получившая шубу покойной, Мария Кулакова, которой достались ее полусапожки, и дьяк Иван Бочарев, взявший платок Анны.

Опыт частичного карантина

19 марта чумой заразился рабочий карантинного батальона Тихон Дудин. 20-го скоропостижно скончался Иван Исаев. Быстро организованная проверка выявила заболевших как из посетивших поминки Анны Исаевой, так и среди тех, с кем они общались – преимущественно из числа служащих и работников Карантина. С этого момента, надо отдать должное властям, действовали они энергично и безошибочно. Находившийся в Крыму генерал-губернатор Воронцов получил известия о происходящем в Одессе 22 октября и спешно отправился в Одессу, прибыв в город 25 октября.

Перед графом Воронцовым и градоначальником Лёвшиным стояла задача еще более сложная, чем при чуме 1829 года. Город, благодаря порто-франко, сильно разросся. Введение всеобщего карантина, по сути, было невозможно. Город просто не располагал необходимыми для этого ресурсами. Кроме того, из перспективного порта, к 1837 году Одесса стала одним из экономических сердец мира. Совсем останавливать его было нельзя – после можно было не запустить.

Были приняты следующие меры. Всеобщему карантину подверглись только наиболее пострадавшие от чумы районы – Молдаванка и Слободка. Оставшийся город тем не менее, был, как и в прошлые эпидемии, разделены на округа, специально назначенные комиссары которых проверяли вместе с медиками каждый факт смерти и подозрительных заболеваний и надзирали за соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Массовые собрания, в том числе и богослужения, были запрещены. Свободная торговля была ограничена. Тем не менее в люди въезжали в город и выезжали из него – подвергаясь 14-дневному карантину. С помощью специальных карантинных базаров был организован товарооборот между Одессой и остальным миром. Да, это сильно замедлило экономическую жизнь города. Но не остановило ее.

Был учтен опыт прошлых лет. Как и в прежние годы линию карантина и карантинные районы патрулировали военные. Но на этот раз, во избежании смертей и ранений, ружья заряжали лётом – деревянными пулями. Чтобы патрульные сами не стали переносчиками заразы, дороги и тропинки, по которым они ходили, были посыпаны негашеной известью.

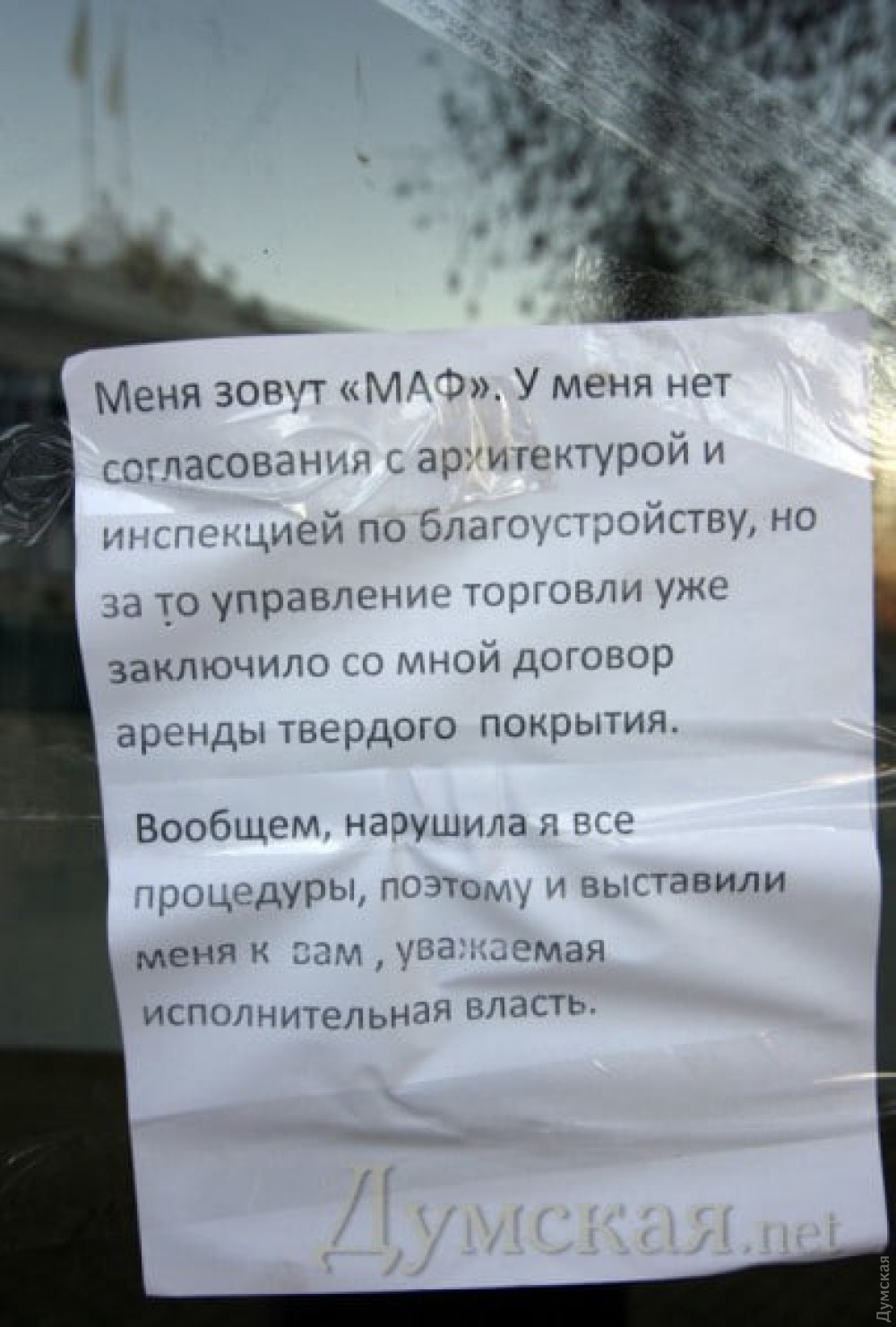

Интересно, но в ходе этой эпидемии властям впервые довелось столкнуться с попытками организовать массовые протесты против карантинных мер. Несколько человек, возмущенные убытками, которые они несли от карантинных мер, пытались убедить горожан в том, что утверждая, что никакой чумы нет, а карантин нужен только для того, чтобы наживались поставщики продуктов в город. Логики в этом не было никакой (цены на время карантины были зафиксированы) но Воронцов решил, что для предотвращения паники необходимы особые меры. Нескольких «крикунов» арестовали и под стражей устроили им экскурсию по лазарету Чумного Карантина. Их мнение по поводу того, есть ли в городе чума, тут же переменилось.

Кстати во время эпидемии 1837 года, чтобы свести к минимуму риск распространения заболевания по городу, лечение больных было организованно исключительно на территории портового карантина. «Подозрительных» помещали в лазарет Пассажирского Карантина, больных – в лазарет Карантина Чумного. С той же целью – не рисковать распространением болезни по городу, умерших не везли к Чумной горе, а хоронили на карантинном кладбище.

Принятые меры дали необходимые результаты уже к концу 1837 года. Начиная с 4-го декабря не было ни одного случая заболевания за пределами Портового Карантина. Последняя смерть от чумы наступила 22 декабря – умерла 10-летняя девочка Авдотья Нефедьева. Всего через Карантин прошло 634 человека. 125 из них были признаны больными чумой, 108 из них погибли.

Интересно, что первый заболевший, матрос Тарас Иванченко, выздоровел, несмотря на тяжелое течение болезни.

По указу императора Николая, с последнего случая смерти для города был назначен двойной карантинный срок (80 дней). 24 февраля 1838 года карантин был снят.

Распорядительность одесситов, успешно и с небольшими потерями справившихся с чумой и ухитрившихся при этом сохранить экономическое значение города, была отмечена на высшем государственном уровне. Для отличившихся была учреждена специальная медаль «За прекращение чумы в Одессе» – золотая для офицеров, врачей, чиновников и купцов и серебряная для фельдшеров, санитаров, урядников, солдат и мещан. Всего было вручено 340 золотых и 117 серебряных медалей.

А вот кому не повезло, так этого градоначальнику Лёвшину. Алексей Ираклиевич, один из организаторов Портового Карантина, признанного едва ли не лучшим в Европе, за то, что допустил распространение чумы в городе (хотя он то был при чём?) был отставлен со своего поста и назначен Иркутским гражданским губернатором.

Тем и закончился успешный одесский опыт частичного карантина.

По материалам: "Одесский дворик"

Схожі новини